骨粗鬆症について

骨粗鬆症とは?

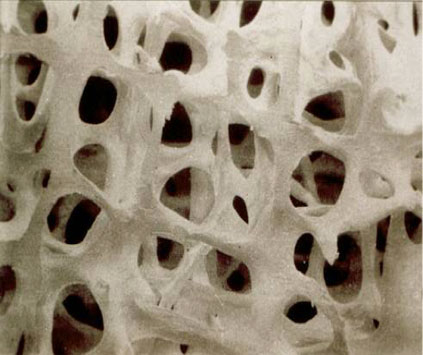

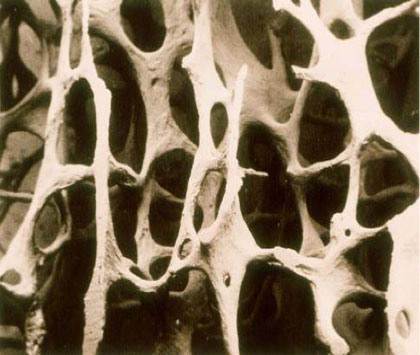

骨粗鬆症とは、骨が弱くなって、骨折を起こしやすくなる状態を指します。 人間の身体の中で、骨吸収(古い骨をこわす)と骨形成(新しい骨をつくる)のバランスが崩れると骨粗鬆症になります。

正常な骨

骨粗鬆症の骨

特に注意が必要なのは、『背骨』の骨折(脊椎圧迫骨折)や『股関節』の骨折(大腿骨近位部骨折)、『手首』の骨折(橈骨遠位端骨折)、『肩』の骨折(上腕骨近位部骨折)です。

これらの骨折はADL(日常生活動作)を著しく低下させます。生活の質が低下し、足腰が弱ってしまうのみでなく、認知症が悪化する、肺炎や膀胱炎から命にかかわるような合併症が起こることがわかっています。

超高齢社会において、介護予防の観点からも、骨粗鬆症の診断と治療は非常に大切です。しかし、骨粗鬆症の推定患者数は1280万人のところ、実際に治療されている患者数はおよそ100万人程度といわれています。なるべく多くの方が治療され、骨折をきたしてしまう患者さまを減らすことが急務となっています。

これらの骨折はADL(日常生活動作)を著しく低下させます。生活の質が低下し、足腰が弱ってしまうのみでなく、認知症が悪化する、肺炎や膀胱炎から命にかかわるような合併症が起こることがわかっています。

超高齢社会において、介護予防の観点からも、骨粗鬆症の診断と治療は非常に大切です。しかし、骨粗鬆症の推定患者数は1280万人のところ、実際に治療されている患者数はおよそ100万人程度といわれています。なるべく多くの方が治療され、骨折をきたしてしまう患者さまを減らすことが急務となっています。

骨粗鬆症の原因

男女ともに年齢とともに骨粗鬆症は進行します。女性ホルモンは骨に有利に作用しており、女性の場合には特に閉経後骨粗鬆症が多く知られています。その他、糖尿病、肺気腫、心臓病、甲状腺機能亢進症、胃切除後などの状態でも骨粗鬆症が心配されます。

骨粗鬆症の検査と診断

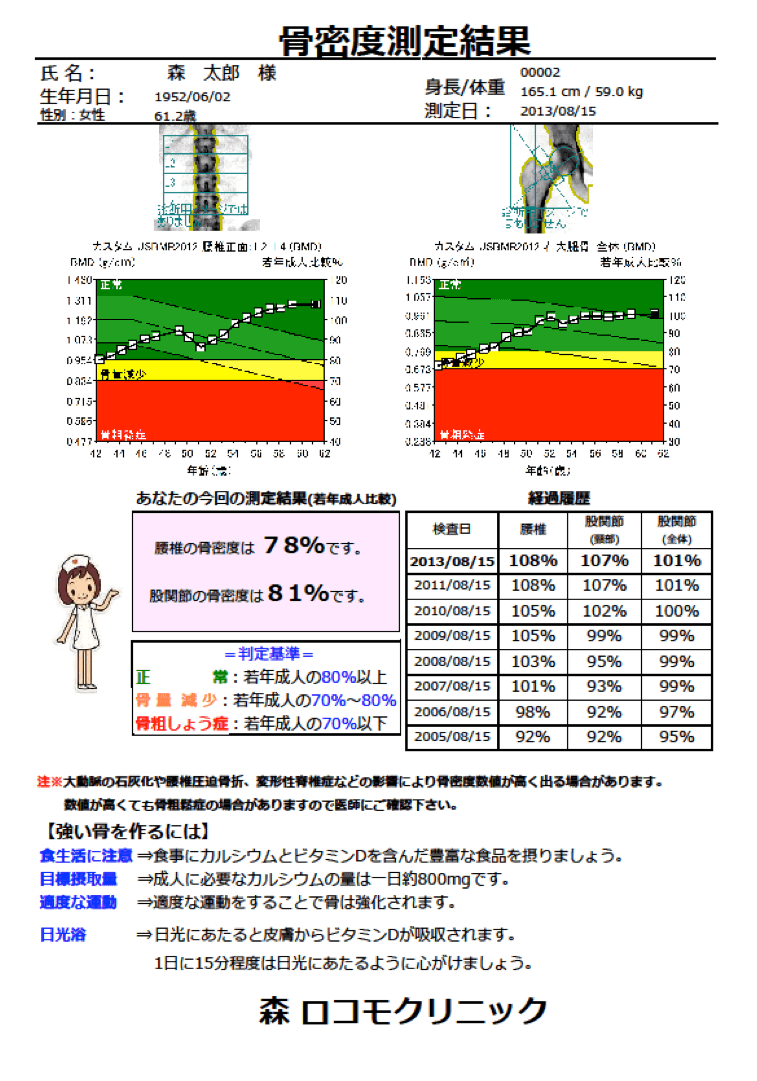

1.骨密度測定

骨粗鬆症で注意が必要なのは、背骨の骨折(脊椎圧迫骨折)や股関節の骨折(大腿骨近位部骨折)です。したがって、世界的にも腰椎、大腿骨近位部を測定する方法で評価されています。当院には腰椎、大腿骨近位部をDEXA法により正確に測定するという学会ガイドラインに基づいた骨密度測定装置を用意しております。検査は寝ているだけで数分で終わり、すぐその日に結果がわかります。学会ガイドライン判定基準で診断します。

骨粗鬆症で注意が必要なのは、背骨の骨折(脊椎圧迫骨折)や股関節の骨折(大腿骨近位部骨折)です。したがって、世界的にも腰椎、大腿骨近位部を測定する方法で評価されています。当院には腰椎、大腿骨近位部をDEXA法により正確に測定するという学会ガイドラインに基づいた骨密度測定装置を用意しております。検査は寝ているだけで数分で終わり、すぐその日に結果がわかります。学会ガイドライン判定基準で診断します。

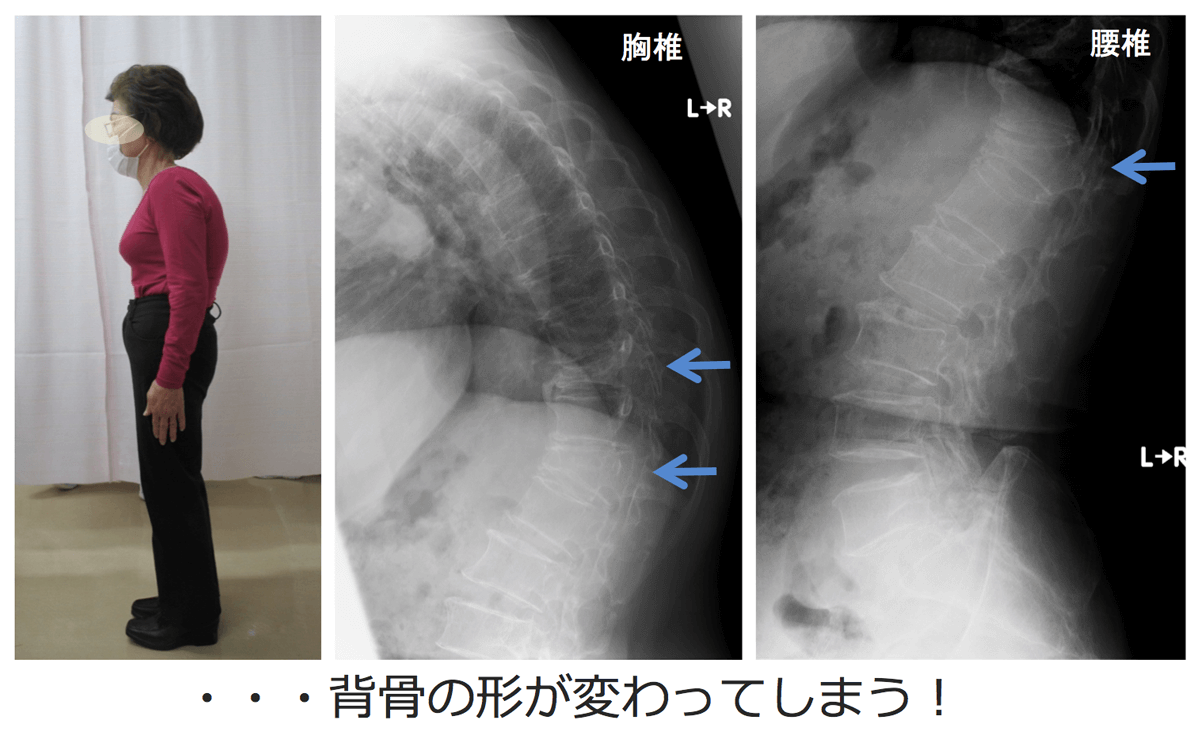

2.レントゲン写真

骨密度で骨粗鬆症の診断が行われますが、背骨の骨折(脊椎圧迫骨折)や股関節の骨折(大腿骨近位部骨折)がすでに存在すると、それだけで骨粗鬆症の診断になります。『いつのまにか骨折』に注意が必要です。

脊椎圧迫骨折

3.血液検査

血液検査にて骨代謝マーカーというものを測定することにより、骨粗鬆症のタイプ診断、治療効果判定が可能です。骨吸収(古い骨をこわす)と骨形成(新しい骨をつくる)のバランスを測定し、各骨粗鬆症のタイプに合った治療方法を選択することが可能になりました。

骨粗鬆症の治療

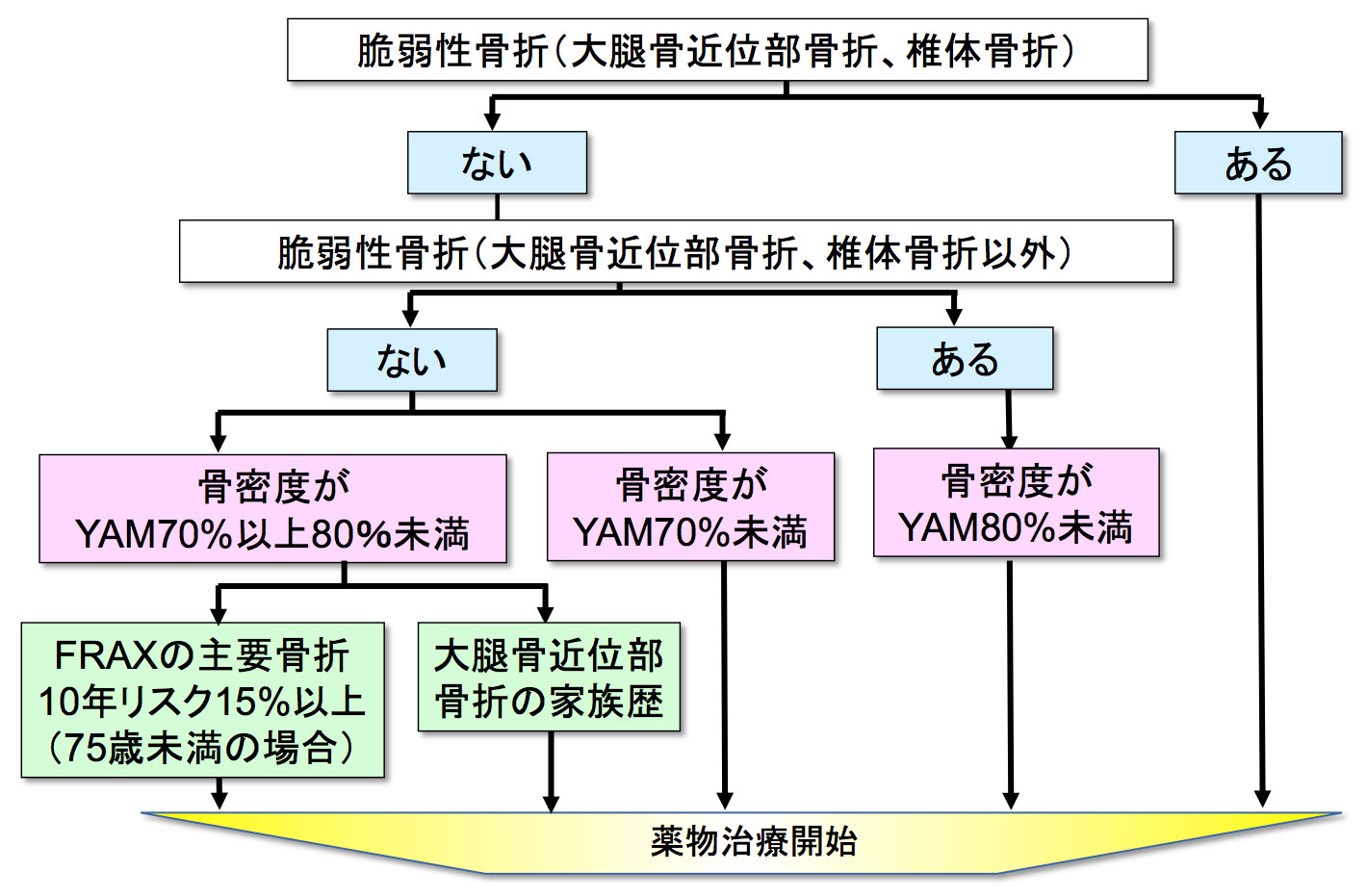

治療開始のタイミングは、日本骨粗鬆学会「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に従って、

- 背骨の圧迫骨折(痛みのないこともよくあります)、股関節の骨折(大腿骨近位部骨折)がある。

- 手首の骨折(橈骨遠位端骨折)、肩の骨折(上腕骨近位部骨折)などの骨脆弱性骨折がある。

- 骨密度(BMD)測定で、若年者との比較(YAM)70%未満である。

上記3項目が基本です。

治療薬はビタミンDを中心とした比較的軽症な患者さまに使用するものから、しっかりと骨吸収(古い骨をこわす)を抑制する薬、骨形成(新しい骨をつくる)促進薬まであります。これらの治療は骨折を予防する効果が充分にあることがわかっています。

当院では骨密度測定装置を含めて正確な診断をし、それぞれの患者さまに合った最適な治療方法をご提案いたします。

ロコモについて

ロコモティブシンドローム(足腰の障害のために移動機能の低下をきたした状態)は生活習慣病といえるものです。受け身の治療ではなく患者さまが主体となって能動的に自分の身体と向き合うことが大切だと考えています。

関節リウマチについて

関節リウマチは長年専門にしてきた分野です。現在、全人口の0.5%を占め、40才以上では2%にもおよぶとされています。とくに30-40才以降の女性に多く、病期が進行すると日常生活が不自由になるなどの弊害が生じます。

骨粗鬆症

骨粗鬆症とは、骨が弱くなって、骨折を起こしやすくなる状態を指します。 人間の身体の中で、骨吸収(古い骨をこわす)と骨形成(新しい骨をつくる)のバランスが崩れると骨粗鬆症になります。

ガンコな痛みに対する動注治療

モヤモヤ血管は加齢や負荷により異常に発生する血管で、痛みの原因となります。動注治療では、患部近くの動脈に薬剤を注射し、モヤモヤ血管を詰まらせて痛みを緩和します。